65歳以降の介護保険料、医療費の自己負担割合、在職老齢年金制度についてまとめてみます。

介護保険料

40歳から64歳まで

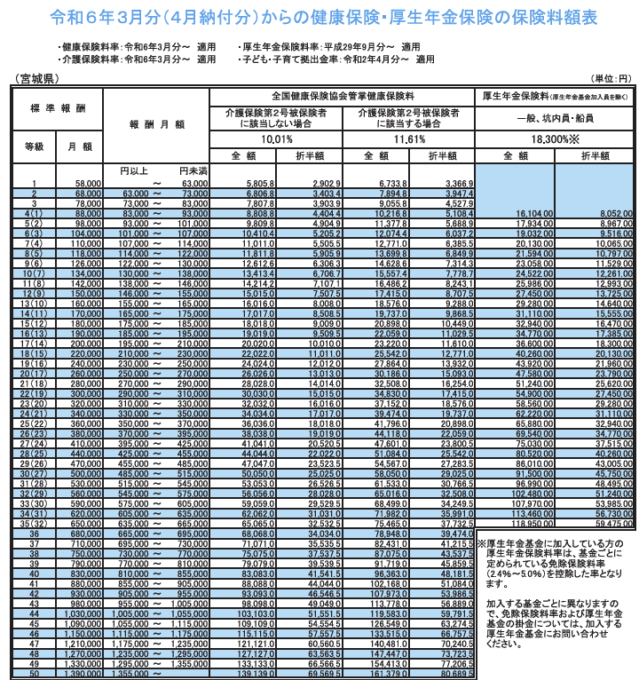

40歳から64歳までは、介護保険第2被保険者として、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。

勤務先で社会保険に加入している場合、40歳から64歳までは給与から天引きされて支払うかたちになっています。

65歳以降

65歳以降は介護保険第1号被保険者となるので、勤務先から給与を支払われる場合でも、65歳以降は給与から天引きされなくなり、個人で介護保険料を市区町村へ納めるようになります。

原則として年金から天引きされますが、年金受給額が一定額未満等の場合は納付書で支払ったり口座振替をしたりするようになります。

医療費の自己負担割合

病院等を受診したときに支払う医療費の自己負担割合は、年齢によって次のように定められています。(令和7年3月1日時点)

| 6歳(義務教育就学前)未満 | 自己負担割合2割 |

| 70歳未満 | 自己負担割合3割 |

| 70歳から74歳 | 自己負担割合2割、ただし現役並み所得者は3割。 |

| 75歳以上 | 自己負担割合1割。 ただし、現役並み所得者以外の一定所得以上の人は2割。現役並み所得者は3割。 |

70歳から74歳の間

70歳から74歳の間の医療費の自己負担割合は、所得に応じて2つに別れています。

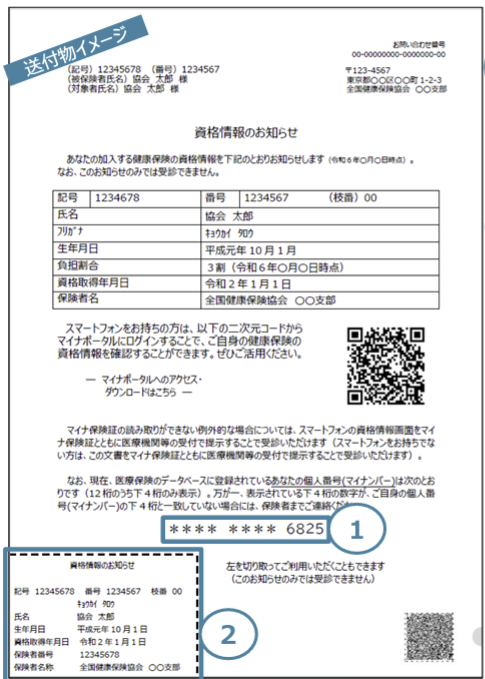

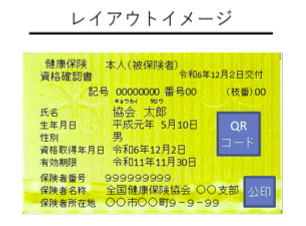

勤務先で健康保険に加入している場合

- 標準報酬月額が28万円未満の方は、自己負担割合2割※

- 標準報酬月額が28万円以上の方は、自己負担割合3割

※誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の場合の一部負担金等の軽減特例措置があります。

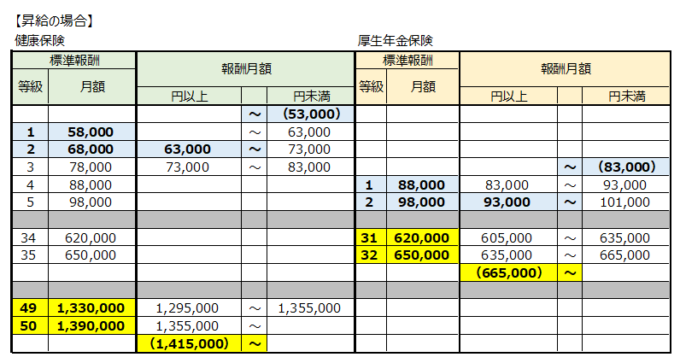

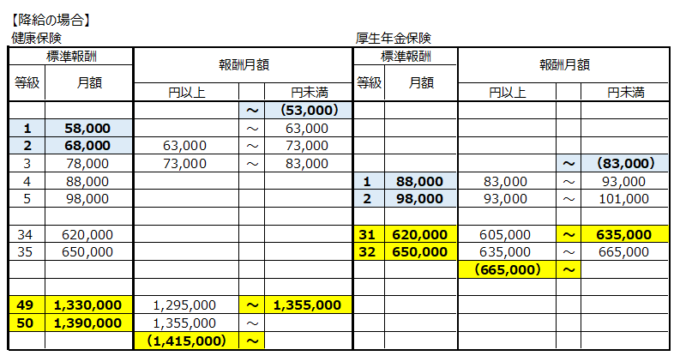

標準報酬月額というのは、勤務先で支払う社会保険料の基礎となる金額です。入社して初めて社会保険に加入した時や毎年の標準報酬決定の時などに勤務先から通知されます。

国保の場合

原則として住民税課税所得145万円以上の場合、3割負担になります。

※収入合計額による例外もあります。

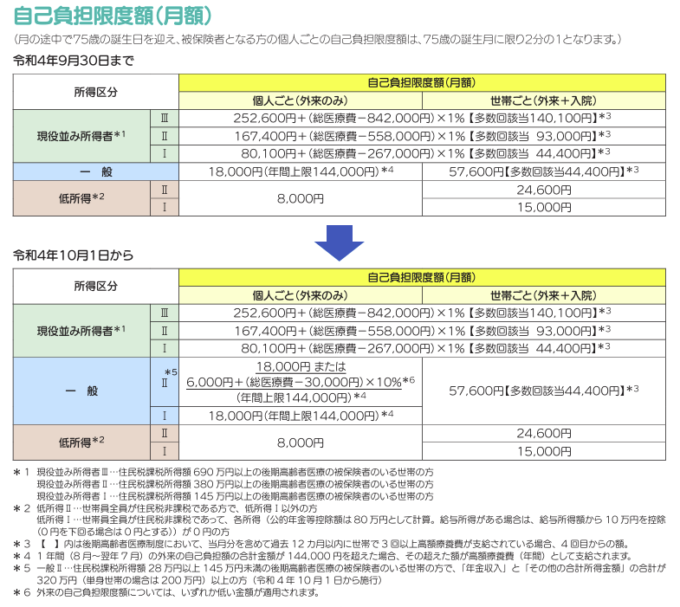

また、3割負担に該当する場合、医療費が高額になった場合の上限額(高額療養費の自己負担限度額)が標準報酬月額や課税所得によって3つに分かれます。

75歳以上

75歳以上になると、医療費の自己負担割合は所得に応じて3つに別れます。

| 現役並み所得者 | 住民税課税所得145万円以上 ※収入合計額や生年月日による例外もあります。 | 自己負担割合3割 |

| 一定以上所得者 | 住民税課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、後期高齢者が2人以上の場合計320万円以上 | 自己負担割合 2割 ※2割負担の場合、令和7年9月30日までは1か月の外来医療費の配慮措置があります。 |

| 一般 | 住民税課税所得28万円未満(「一定以上所得」以外) | 自己負担割合 1割 |

3割負担に該当した場合、医療費が高額になった場合の上限額(高額療養費の自己負担限度額)は課税所得額によって3つに分かれます。

在職老齢年金(給与と老齢年金の調整)

老齢厚生年金は、受給権がある方は原則として65歳から受給できます。

老齢厚生年金を受給しながら働いている方が勤務先で厚生年金保険に加入している場合、給料と年金の合計額に応じて年金の支給額が調整される場合があります。

| 老齢厚生年金の「基本月額」と 「総報酬月額相当額」の合計が 「50万円」以下の場合 | 全額支給 |

| 老齢厚生年金の「基本月額」と 「総報酬月額相当額」の合計が 「50万円」を超える場合 | 次の計算式によって調整された額が支給されます。 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2 |

- 50万円は、令和6年度の支給停止調整額です。

- 「基本月額」は、配偶者や子どもなどを扶養している場合に追加される「加給年金額」を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。

- 「総報酬月額相当額」は、おおざっぱにいうと、その月以前1年間の年収を12で割った額のようなものです。具体的には、勤務先の標準報酬月額に、その月以前1年間に支払われた標準賞与合計額を12で割った金額を加えたものです。

その他、厚生年金基金に加入していた期間がある場合など別途細かい計算のルールが定められています。

支給額が調整されている場合は、「総報酬月額相当額が変わった月」や「退職日の翌月」に調整額の見直しとなります。退職して1カ月以内に再就職して厚生年金保険に加入した場合は調整額の見直しがされません。

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)