労働安全衛生規則の一部が改正され、令和7年6月1日から熱中症のおそれがある作業を行う場合は次の対策が義務付けられます。

- 早期発見のための体制整備

- 熱中症による重篤化を防止するための措置・手順を作成

- 関係作業者への周知

近年、気候変動の影響で熱中症による死亡災害が起きていますが、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍もあり、早急に適切な対策をすることが求められています。

熱中症対策が必要になる作業

熱中症対策が必要になる作業は、暑熱な場所で連続して行われる作業など、熱中症が生じるおそれのある作業です。具体的には、

WBGT28度 または 気温31度以上の作業場 において行われる作業で、

継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。

作業強度や着衣の状況によっては上記に該当しなくても熱中症のリスクが高まるので、同じような対策が推奨されます。

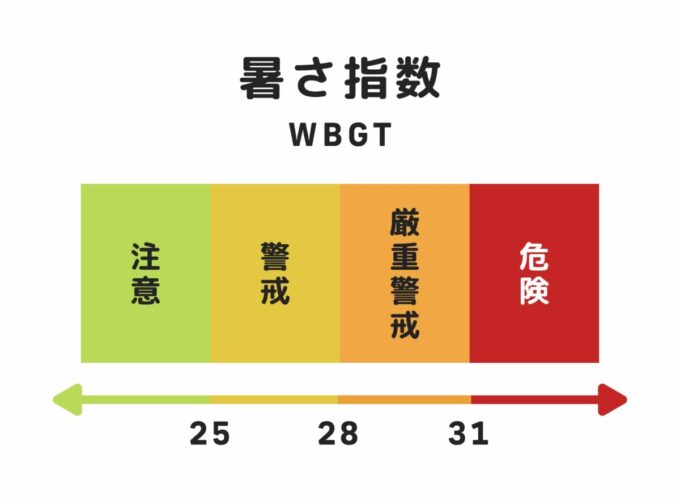

WBGTとは

WBGTは、『厚さ指数』と言われるもので、人間の熱バランスに影響の大きい「気温」「湿度」「輻射熱」の3つを取り入れた温度の指標です。

WBGTは熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案され、日本では環境省が運営する『熱中症予防情報サイト』で情報発信されています。

熱中症予防情報サイトでは、無料で予測値や実況値等をお知らせする『暑さ指数(WBGT)メール配信サービス』もあり、令和7年度は4月23日(水)から10月22日(水)まで実施される予定のようです。

- 厚さ指数(WGBT)は28を超えると熱中症患者発生数が急増するとされています。

- 熱中症警戒アラートは、厚さ指数(WGBT)が33以上になると予測される地点があるときに発表されています。

早期発見のための体制整備

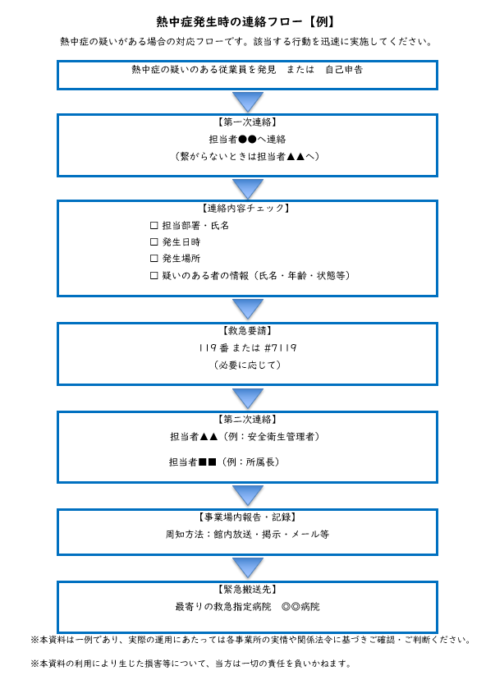

「熱中症の自覚症状がある作業者本人」や「熱中症の疑いがある人を見つけた他の作業者」が、その旨の報告をするための連絡体制等を整備し、体制を周知する必要があります。

どのような順番で、誰がどこに連絡するのか、緊急搬送先の連絡先や所在地等をまとめて周知します。

※本資料は、熱中症対策に関する連絡体制の一例として作成したものであり、すべての状況において適用可能であることを保証するものではありません。実際の運用にあたっては、各事業所の実情や関係法令に基づき、内容をご確認・ご調整のうえご利用ください。

本資料の利用により生じた損害等について、当方は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

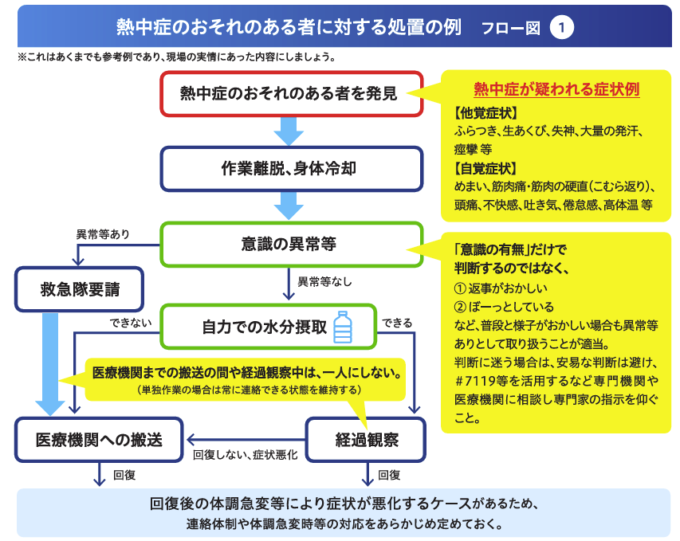

熱中症による重篤化を防止するための措置・手順を作成

作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置を実施するための手順を作成します。

熱中症のおそれのある者に対する処置の例が厚生労働省のサイト内にあるので、事業場ごとにフロー図を作成する際の参考にできます。

厚生労働省 職場における熱中症対策の強化についてより

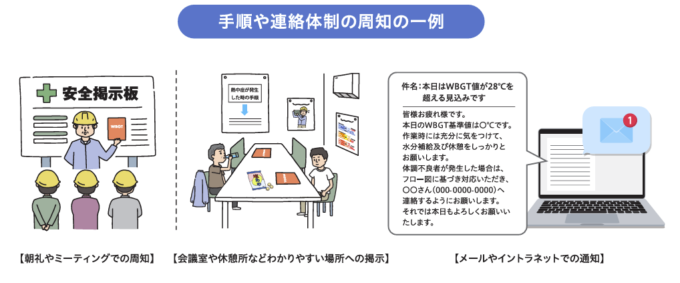

体制や手順の周知

作成した連絡体制や手順は関係作業者に周知します。

厚生労働省 職場における熱中症対策の強化についてより

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)