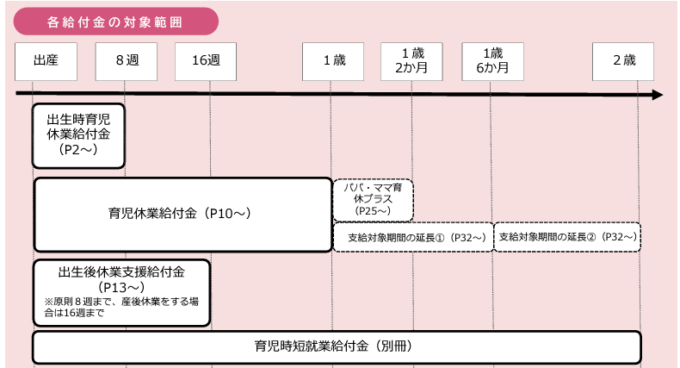

令和7年4月1日から、雇用保険に加入している労働者が『2歳未満の子を育てるため』に『所定労働時間を短くして働いた』場合、賃金が低下するなどの一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」を受けられるようになります。

育児時短就業給付金の対象になる人

| 誰が | 『2歳未満の子を育てるため』に『所定労働時間を短くして働いた』雇用保険に加入している労働者 |

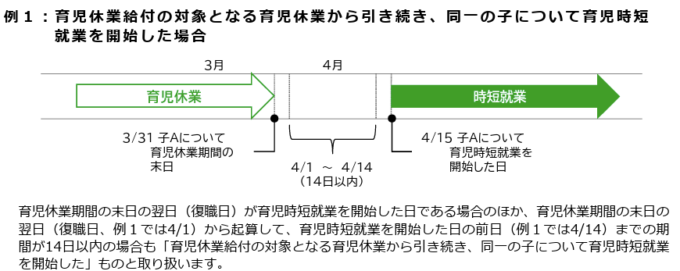

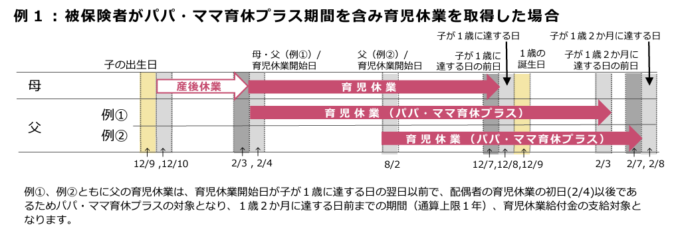

| どのような場合 | 育児休業給付を受けている育児休業が終わったあと、続けて、育児時短就業を開始した場合。 ※ 育児休業が終わったあと、育児時短就業を開始するまでの間が14日以内の場合を含みます。 または 育児時短就業を始める前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月ある場合。 ※賃金支払い基礎日数が11日以上ない場合は、労働時間数が80時間以上ある月もカウントされます。 |

育児時短就業給付金の対象になる働き方

労働者からの申し出によって1週間の所定労働時間を短くした場合に対象となります。

1日の労働時間は変わっていなくても、日数を減らしたため1週間の所定労働時間が短くなった場合も対象です。

また、変更後の所定労働時間に決まりはないので、個別のケースによってどれくらい短くしてもOKです。※

育児・介護休業法で決まっている所定労働時間の短縮措置のほか、短時間正社員やパートタイム労働者等になったことで1週間の所定労働時間が短くなった場合にも対象となります。

※短縮後の所定労働時間が週20時間未満となる場合は、子が小学校就学までに週20時間以上の所定労働時間となることが前提であると就業規則等の書面で確認できる場合のみ対象になります。

- フレックスタイム制の場合は、清算期間の総労働時間を短くするときは対象になります。清算期間の総労働時間は変更しないで、単にフレキシブルタイムの勤務を行わずに勤務時間を減らす場合は対象になりません。

- 変形労働時間制の場合は、対象期間の総労働時間を短くするときは対象になります。

- 裁量労働制の場合は、みなし労働時間を短くするときは対象になります。

- シフト制の場合は、実際の労働時間で1週間の平均労働時間を計算し、短縮されていることが確認できるときは対象となります。

育児時短就業給付金の支給額

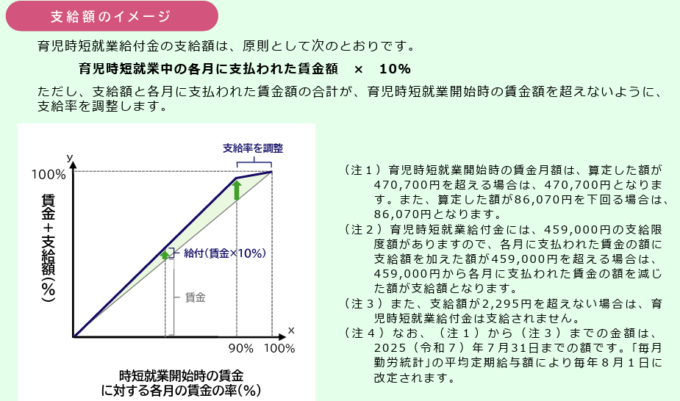

原則として、育児時短就業中の各月に支払われた賃金の10%が支給額です。1カ月毎の給与がどれくらい減っているかによって支給率が変わります。

【原則】

支給対象月に支払われた賃金が、育児時短就業を始める前※の90%以下の場合

支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

※育児時短就業を始める前の賃金は、育児時短就業開始時賃金月額と呼ばれるもので、計算方法が決まっています。

具体的には、育児時短就業を始める前の直近6カ月の賃金合計を180で割って30を掛けた額です。

育児休業給付を受けていた育児休業から引き続いて育児時短就業をした場合は、育児休業給付の計算に使われた日額で計算されます。

支給対象月に支払われた賃金が育児時短就業を始める前の90%を超えた場合は、調整された10%未満の支給額や限度額との差額が支給されるようになります。2025年7月31日までの支給限度額は459,000円です。

また、支給対象月に支払われた賃金が育児時短就業を始める前の100%以上の場合や、支給限度額以上等の場合には、給付金は支給されません。

支給申請

支給申請は、原則として2か月ごとに対象者を雇用している事業主がハローワークで行います。ただし、対象者が希望する場合は対象者自ら支給申請をしたり、1カ月毎に支給申請をすることもできます。

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)